Das Ohmsche Gesetz und die Wechselwirkung zwischen Spannung, Strom und Widerstand

Das Ohmsche Gesetz beschreibt den Zusammenhang und die Wechselwirkung zwischen Spannung, Strom und dem Widerstand.

Um die „Physik der Elektrizität“ zu verstehen, ist es wichtig, die richtige Vorstellung zu den Begriffen, den Maßeinheiten und Größen zu haben. Hierbei soll der folgende Beitrag „Erste-Hilfe“ leisten.

Elektrischer Strom

Als elektrischen Strom bezeichnet man die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern.

Elektrischer Strom ist die gerichtete Bewegung von Ladungsträgern.

Ladungsträger können sein, positive Ionen, negative Ionen oder Elektronen. Ein elektrischer Stromfluss ist somit nur in solchen Stoffen möglich, in denen die Ladungsträger frei beweglich und in ausreichender Anzahl vorhanden sind. Anhand der stofflichen Eigenschaften unterscheidet man zwischen elektrischen Leitern, Halbleitern und Nichtleitern.

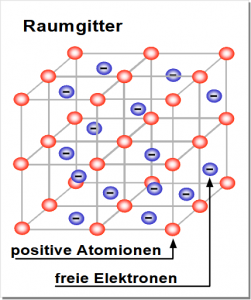

Metalle zählen im Allgemeinen zu den elektrischen Leitern und werden aufgrund ihrer Eigenschaften als Elektronenleiter bezeichnet. Elektronenleiter deshalb, da die in den Metallen vorhandenen freien Elektronen den Ladungstransport übernehmen. Überwiegend verwendet werden Kupfer, Aluminium, Gold und Silber. Aber auch Eisen und Kohle zählen dazu. Durch die sogenannte „Metallbindung“ geben die Metallatome alle Valenzelektronen ab. Dadurch werden die Metallatome zu positiven Atomionen. Diese Atomionen bilden durch ihren gleichmäßigen Abstand zueinander ein „Raumgitter„.

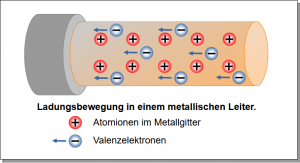

Den elektrischen Stromfluss in einem metallischen Leiter kann man sich wie folgt vorstellen:

Die relativ leicht beweglichen Valenzelektronen bewegen sich durch einen elektrischen Druck (elektrische Spannung) wie eine Gaswolke durch dieses Raumgitter. Die freien Elektronen transportieren dabei ihre negative Ladung in eine bestimmte Richtung. Man spricht vom Elektronenstrom. Dieser Elektronenstrom fließt vom negativen Pol der Spannungsquelle über den Verbraucher zum positiven Pol.

Die stofflichen Eigenschaften des metallischen Leiters bleiben dabei unverändert.

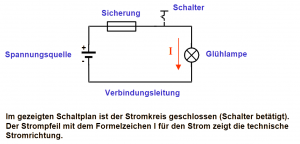

Weil man damals noch zu wenig von diesen Zusammenhängen wusste, hatte man angenommen, dass der elektrische Strom vom positiven Pol der Spannungsquelle über den Verbraucher zum negativen Pol fließt, also genau umgekehrt. Darum unterscheidet man heute zwischen der Elektronenstromrichtung und der technischen Stromrichtung.

Die Elektronenstromrichtung:

Der Elektronenstrom fließt vom negativen Pol der Spannungsquelle

über den Verbraucher zurück zum positiven Pol der Spannungsquelle.

Die technische Stromrichtung:

Der elektrische Strom fließt vom positiven Pol der Spannungsquelle

über den Verbraucher zurück zum negativen Pol der Spannungsquelle.

Aus praktischen Gründen ist in allen Schaltungen und Stromlaufplänen, bei denen die Stromrichtungen mit einem Strompfeil angegeben sind bzw. wenn man von der Stromrichtung allgemein spricht, die technische Stromrichtung gemeint. Andernfalls wird explizit ein Hinweis darauf gegeben, dass die Elektronenstromrichtung dargestellt ist.

Ausnahme bildet die Darstellung von Halbleiterbauelementen (Dioden, Transistoren, Thyristoren usw.) bei der die tatsächliche Bewegung der Elektronen, der Elektronenstrom, betrachtet wird. Dadurch wird die Funktionsweise der Halbleiter bzw. Schaltung besser darstellbar.

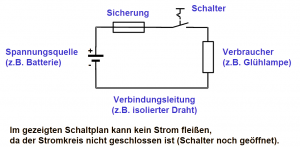

Damit ein elektrischer Strom überhaupt fließen kann, sind folgende Mindestvoraussetzungen notwendig:

- Es muss eine Spannungsquelle vorhanden sein.

- Es muss ein elektrischer Verbraucher vorhanden sein.

- Es muss eine Verbindungsleitung (Zuleitung und Rückleitung) vorhanden sein.

Sinnvoll ist noch der Einbau einer Sicherung zum Schutz der Spannungsquelle, der Verbindungsleitungen und des Verbrauchers bei Kurzschlüssen und eines Schalters, damit der Stromkreis ein- und ausgeschaltet werden kann.

Um einen Stromkreis mit allen seinen Teilen darzustellen, werden einfache, genormte und standardisierte Symbole (Schaltzeichen; siehe Blogbeitrag Schaltzeichen in der Elektrotechnik) verwendet. Das so entstandene Bild wird als Schaltplan oder Stromlaufplan bezeichnet.

Um einen Stromkreis mit allen seinen Teilen darzustellen, werden einfache, genormte und standardisierte Symbole (Schaltzeichen; siehe Blogbeitrag Schaltzeichen in der Elektrotechnik) verwendet. Das so entstandene Bild wird als Schaltplan oder Stromlaufplan bezeichnet.

Damit ein elektrischer Strom fließen kann,

ist immer ein geschlossener Stromkreis notwendig.

Achtung: In Schaltplänen wird immer die Darstellung im unbetätigten Zustand gezeigt, das bedeutet, Sicherungsautomaten sind ausgeschaltet, Schalter sind nicht betätigt, Schütze und Relais sind nicht angezogen.

Das Formelzeichen für den elektrischen Strom bzw. die Stromstärke ist der großgeschriebene Buchstabe „I“ und die zugehörige gesetzliche Basiseinheit, das Ampere, mit dem Kennbuchstaben „A„. Ist der Elektronenstrom gemeint, wird an das Formelzeichen für den Strom ein kleines e angehängt „Ie„.

Ein weiterer wichtiger Wert ist in diesem Zusammenhang die Stromdichte „S“ in einem elektrischen Leiter. Je mehr Ladungsträger (freie Elektronen) in einem Leiter zusammengedrängt sind, um so mehr behindern sich die Ladungsträger und die Atomionen im Metallgitter. Es kommt zu mehr und heftigeren Zusammenstößen, die eine starke Erwärmung des Leiters zur Folge haben.

Die Erwärmung des elektrischen Leiters hängt somit direkt mit der Stromdichte zusammen.

Die Erwärmung des elektrischen Leiters hängt somit direkt mit der Stromdichte zusammen.

Stromstärke (I) in Ampere. Leiterquerschnitt (A) in mm2.

Die Einheit der Stromdichte S ist damit Ampere / mm2.

Um sehr große oder sehr kleine Werte besser darstellen oder berechnen zu können, werden zur Vereinfachung vielfache und teile der Einheit über zusätzliche Buchstaben gekennzeichnet. (Siehe auch Blogbeitrag Vielfache und Teile)

Hier ein Beispiel mit der Stromstärke Ampere:

1 kA = 1 Kiloampere = 1000 Ampere = 103 A

10 mA = 10 Milliampere = 1 / 100 Ampere = 10-2 A

1 A = 1 Mikroampere = 1 / 1 000 000 Ampere = 10-6 A

Elektrische Spannung

Besitzt ein Atom gleich viel Protonen wie Elektronen so ist es nach außen hin elektrisch neutral, da sich die Ladungen gegenseitig aufheben. Es herrscht ein Ladungsgleichgewicht. Dieses verhalten gilt auch für alle Stoffe bzw. Körper. Es besteht jedoch die Möglichkeit durch Zuführung von mechanischer oder chemischer Energie, dieses Ladungsgleichgewicht zu verändern.

Entsteht dadurch zum Beispiel ein Elektronenüberschuss, so wirkt dieser Körper dann nach außen negativ geladen. Bei einem Elektronenmangel dagegen wirkt dieser Körper dann positiv geladen.

Diesen unterschied in der Elektronenbesetzung bezeichnet man als elektrische Spannung mit dem Formelzeichen „U“ und der Einheit Volt „V„. Die abgeleitete SI-Einheit 1 V wird mit Hilfe der elektrischen Leistung definiert.

Der Unterschied in der Elektronenbesetzung

zwischen zwei Punkten ist die elektrische Spannung U.

Je größer der Ladungsunterschied ist, um so höher ist die Spannung.

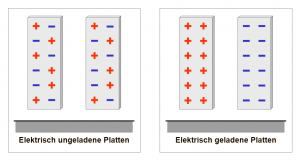

Das Bild soll dies verdeutlichen:

Die linke Hälfte zeigt zwei Platten in denen ein Ladungsgleichgewicht besteht und die sich in einem bestimmten Abstand gegenüberstehen. Sie sind nach außen hin elektrisch neutral.

In der rechten Hälfte aber hat die eine Platte eine positive Ladung (+ Pol) gegenüber der anderen, die eine negative Ladung (- Pol) hat. Man spricht hierbei auch von einem positiven bzw. negativen Potential. Zwischen diesen beiden Platten besteht eine Potentialdifferenz.

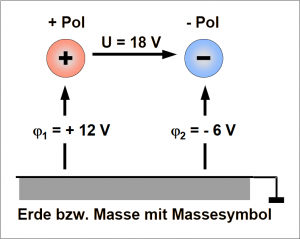

Um Missverständnisse bei dieser so genannten Potentialbetrachtung zu vermeiden, ist es Notwendig einen Bezugspunkt zu definieren. Meist wird hierzu die Erde (Masse) oder auch der negativ geladene Körper (- Pol) als Bezugspunkt gewählt.

Spannungen zwischen geladenen Körpern und der Erde oder einem

beliebig gewähltem Bezugspunkt nennt man Potential.

Das Potential (Formelzeichen: / Phi) hat immer ein Vorzeichen und wird ebenfalls wie die Spannung in der Einheit Volt „V“ gemessen bzw. angegeben. Die Erde hat dabei immer das Potential = 0 V.

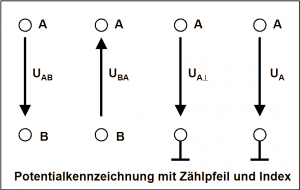

Bei der grafischen Darstellung werden die Potentiale und Spannungen durch Zählpfeile angegeben. Die Pfeilspitze zeigt dabei immer zum gewählten Bezugspunkt.

Zur besseren Darstellung werden mit dem Formelzeichen U die Meßpunkte als Index dazugeschrieben (UAB). Die zweite Angabe gibt hierbei den Bezugspunkt an.

Bei eindeutigen Bezugspunkten kann diese zweite Angabe (Bezugspunkt) entfallen. Ein eindeutiger Bezugspunkt kann z.B. das leitfähige Gehäuse eines elektrischen Gerätes sein, das dann als Masse ( ) gekennzeichnet wird.

In Wechselstrom- oder Drehstromnetzen wird dagegen meistens der Neutralleiter (N) als Bezugs-punkt gewählt, der oft geerdet ist, indem eine leitfähige Verbindung mit dem Erdreich besteht.

In Wechselstrom- oder Drehstromnetzen wird dagegen meistens der Neutralleiter (N) als Bezugs-punkt gewählt, der oft geerdet ist, indem eine leitfähige Verbindung mit dem Erdreich besteht.

Um also in einem geschlossenen elektrischen Stromkreis einen Stromfluss zu erhalten ist immer eine Spannungsquelle bzw. ein Spannungserzeuger erforderlich.

Die Erzeugung von elektrischen Spannungen ist auf viele unterschiedliche Arten möglich.

Der größte Teil der Spannungserzeugung erfolgt durch Energieumwandlung. Hierbei wird zum Beispiel durch eine kinetische Energie ein Rotor in einem Generator in Drehung versetzt, der dann aufgrund des Induktionsgesetzes die Ladungsverschiebung erzeugt.

Dies ist der Fall in Wasser-, Kohle- oder Atomkraftwerken, genauso wie durch Windkraftanlagen oder bei Antrieb mit Dieselmotoren.

Aber auch mit galvanischen Elementen, bei denen chemische Vorgänge ablaufen, können Spannungsquellen hergestellt werden. Diese Möglichkeit wird bei Batterien und Akkumulatoren (wiederaufladbare Batterien) genutzt.

Eine neue Form von Batterien stellen die Brennstoffzellen dar, bei denen Wasserstoff als Energielieferant dient.

Sind Spannungsquellen mit kleiner Leistung ausreichend, so kann auch der Piezoeffekt zur Spannungserzeugung genutzt werden. Typisches Beispiel sind die Feuerzeuge mit Piezozündung, bei denen durch Druck auf einen Kristall eine hohe Spannung entsteht, die sich dann über einen Funken entlädt.

Zur Temperaturmessung werden häufig Thermoelemente eingesetzt, die bei Erhitzung je nach Material eine bestimmte Spannung erzeugen. Bei Thermoelementen wird also Wärme in elektrische Energie umgewandelt.

Und in Zukunft werden auch die Fotozellen, die so genanten Solarzellen, als Spannungsquelle eine wichtige Rolle haben. Hierbei wird Lichtenergie in elektrische Energie umgewandelt.

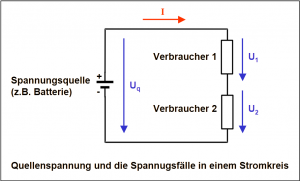

In diesem Zusammenhang sind auch noch der Begriff Quellenspannung bzw. Urspannung zu klären.

Die Quellenspannung (Uq) oder Urspannung ist die Spannung, die in der Spannungsquelle erzeugt wird. Diese Spannung verteilt sich im gesamten Stromkreis auf die einzelnen Verbraucher. Der Fachmann sagt: „Die Spannung fällt an den Verbrauchern ab.“

Elektrischer Widerstand

Beim Stichwort „Stromdichte“ wurde bereits darauf hingewiesen, das sich die Ladungsträger (freie Elektronen) und die Atomionen im Metallgitter unter bestimmten Bedingungen behindern. Dies ist z.B. der Fall bei zu geringen Leiterstärken oder bei der Leitererwärmung. Es kommt durch die dauernden Zusammenstöße der Ladungsträger mit den Atomionen zu einer Hemmung des Stromdurchgangs. Diese „Hemmung oder sich Widersetzen“ wird als elektrischer Widerstand bezeichnet.

Das Formelzeichen für den elektrischen Widerstand ist der Buchstabe „R“ und die abgeleitete SI-Einheit ist das Ohm mit dem Einheitenzeichen (Omega).

Nach der Definition entspricht der Widerstand 1 (Ohm), wenn bei einer Spannung von 1 V (Volt) ein Strom mit der Stärke von 1 A (Ampere) fließt.

In Versuchen hat man festgestellt, dass Leitungen aus unterschiedlichen Materialien dem elektrischen Strom einen unterschiedlichen Widerstand entgegenstellen. Deshalb ist es sehr Wichtig, bei Berechnungen den „spezifischen Widerstand“ des Leitermaterials zu berücksichtigen. Der spezifische Widerstand eines Leiters wird bei gleichen Verhältnissen und unter gleichen Bedingungen wie folgt ermittelt:

Der spezifische Widerstand entspricht dem Widerstand eines Leiters

bei 1 m Länge, 1 mm2 Querschnitt und der Temperatur von 20°C.

Das Formelzeichen für den spezifischen Widerstand ist (roh) und die Einheit ![]() .

.

Für die wichtigsten Leiterwerkstoffe wurden folgende Werte, spezifischen Widerstände ermittelt:

Aluminium 0,0278 Kupfer 0,0178 Silber 0,0167

Bronze 0,0283 Manganin 0,43 Stahldraht 0,13

Eisen 0,15 Messing 0,063 Wismut 1,07

Gold 0,023 Platin 0,107 Wolfram 0,055

Konstantan 0,49 Quecksilber 0,962 Zinn 0,115

Damit ist leicht zu erkennen, dass der elektrische Widerstand von mehreren Faktoren abhängt die sich gegenseitig beeinflussen. Diese sind Leitermaterial, spezifischer Widerstand, Leiterlänge, Leiterquerschnitt, Stromstärke und auch die Umgebungstemperatur. Diese Abhängigkeiten lassen sich mit den entsprechenden Formeln berechnen. Da es hier um das Ohmsche-Gesetz geht verzichten wir auf die Darstellung der Formeln, zumal diese in jeder Formelsammlung zu finden sind.

Dies bedeutet, je höher der Widerstand „R“ ist, umso kleiner ist die Leitfähigkeit für den elektrischen Strom. Hiermit sind wir beim zweiten Begriff, der vom Begriff des Widerstands nicht zu trennen ist, es ist der Leitwert.

Der Leitwert ist der Kehrwert des Widerstands. Die Einheit des Leitwertes G ist damit 1 / , angegeben in S (Siemens).

Die Leitfähigkeit eines elektrischen Leiters ist der Kehrwert seines spezifischen Widerstands.

Anmerkung:

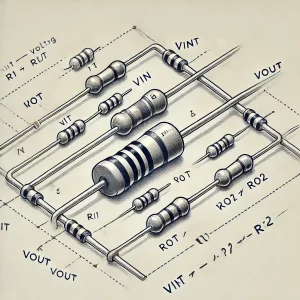

Zu beachten ist, dass im deutschen Sprachgebrauch mit der Bezeichnung „Widerstand“ zum einen die soeben besprochene physikalische Größe R gemeint sein kann, zum anderen aber auch ein elektronisches Bauteil. Um diesbezüglich Verwechslungen zu vermeiden, wird für die physikalische Größe oft auch der Begriff „Widerstandswert“ bzw. „Resistanz“ verwendet.

Zum besseren Verständnis folgendes, bei der Resistanz handelt es sich um eine physikalische Größe die nicht erwünscht ist, da sie Energieverluste verursacht, aber nicht zu vermeiden ist. Die Resistanz ist der Wirkwiderstand.

Beim elektronischen Bauteil „Widerstand“ ist die Behinderung des Elektronenflusses jedoch erwünscht, um in elektronischen Schaltungen bestimmte Eigenschaften und Verhaltensweisen des elektrischen Stroms zu erreichen.

Den Zusammenhang vom Widerstandswert, der Stromstärke und der Spannung zeigt uns das „Ohmsche Gesetz„.

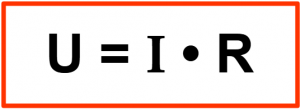

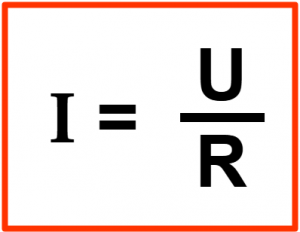

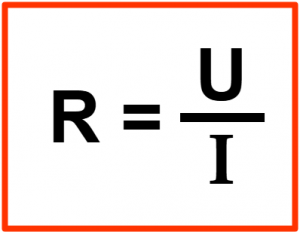

Das Ohmsche Gesetz

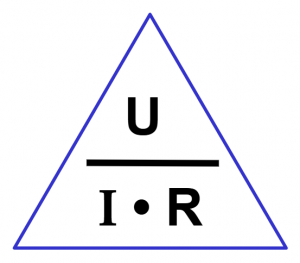

Spannung U in Volt (V), Stromstärke I in Ampere (A) und Widerstandswert R in Ohm (Ω).

Dargestellt als ohmsche Dreieck:

Um die Formel für die gesuchte Größe zu erhalten, ist die gesuchte Größe abzudecken.