Der Spannungsteiler

In der Elektronik ist der „Spannungsteiler“ bzw. die „Spannungsteiler-Schaltung“ von großer Bedeutung. Denn der Spannungsteiler bietet die einfache Möglichkeit, eine vorhandene Spannung in zwei Teilspannungen mit unterschiedlichen Werten aufzuteilen. Dies ist zum Beispiel notwendig, wenn in einer elektronischen Schaltung eine kleinere Spannung erforderlich ist, als die Versorgungsspannung zur Verfügung stellt.

Im Prinzip entspricht der Spannungsteiler einer gemischten Schaltung.

Im Blogbeitrag (Grundschaltungen) „Gemischte Schaltungen / Gemischte Schaltungen von Widerständen“ wurde nur der Widerstandswert bzw. der Gesamtwiderstand betrachtet. Die Spannungs- und Stromverhältnisse wurden nicht berücksichtigt. Diese Spannungs- und Stromverhältnisse im Spannungsteiler sind aber von Bedeutung, da sie Auswirkungen auf das Verhalten des Spannungsteilers haben.

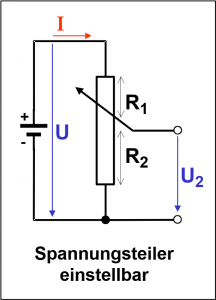

Beim Spannungsteiler wird darum unterschieden, ob es sich um einen unbelasteten oder belasteten Spannungsteiler handelt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit den Spannungsteiler aus Einzelwiderständen aufzubauen oder ihn mit einem einstellbaren Widerstand veränderbar zu machen.

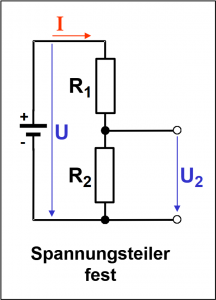

Der unbelastete Spannungsteiler

Wenn am Spannungsabgriff U2 kein Strom fließt (IL = 0), dann spricht man vom unbelasteten Spannungsteiler. Der unbelastete Spannungsteiler entspricht dann einer Reihenschaltung. Dies ist z.B. der Fall bei der Ansteuerung sehr hochohmiger Transistorschaltungen oder Operationsverstärkereingänge, bei denen sich der Strom im μA- oder nA-Bereich bewegt (0,0001A bis 0,0000001A). Ein so geringer Strom wirkt sich auf die Schaltung so gut wie nicht aus. Er kann unberücksichtigt bleiben.

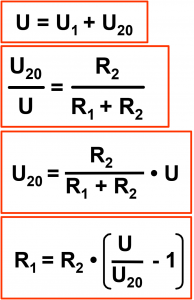

Es gelten dann folgende Zusammenhänge:

Zur besseren Unterscheidung, dass es sich hierbei um einen unbelasteten Spannungsteiler handelt, spricht man nicht von U2, sondern von U20 (U zwei null).

Der belastete Spannungsteiler

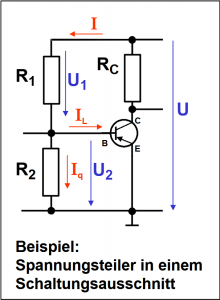

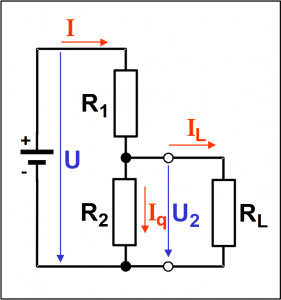

Fließt am Spannungsabgriff U2 ein Strom (IL), dann spricht man vom belasteten Spannungsteiler. Beim belasteten Spannungsteiler sind die Verhältnisse nicht ganz so einfach wie beim unbelasteten Spannungsteiler. Es handelt sich hierbei um eine gemischte Schaltung.

Warum, und welche Veränderungen finden statt?

- Der Gesamtwiderstand der Schaltung wird durch die

- Parallelschaltung von RL (Belastungswiderstand durch den

Verbraucher) kleiner. - Dadurch steigt der Gesamtstrom (I) an.

- Der Spannungsabfall U1 am Widerstand R1 wir größer,

was eine stärkere thermische Belastung (Leistungsbelastung = U I)

von R1 bewirkt. - Die Teilspannung U2 am Widerstand R2 wird kleiner.

Zur besseren Unterscheidung, dass es sich hierbei um einen belasteten Spannungsteiler handelt, spricht man nicht von U2, sondern von U2L (U zwei Last).

Durch eine genaue Analyse der Zusammenhänge erkennt man, dass ein hochohmiger Verbraucher durch einen niederohmigen Spannungsteiler mit einer einigermaßen stabilen Spannung versorgt werden kann. Allerdings darf der Widerstandswert des Verbrauchers (RL) im Vergleich zum Gesamtwiderstand des Spannungsteilers nicht zu klein werden, da dies zu ungünstigen Veränderungen in der Strom- und Spannungsverteilung innerhalb des Spannungsteilers führt.

Der Spannungsteiler wird dann unbrauchbar:

- Da der große Querstrom (I q) durch R2 dann für große Verluste verantwortlich ist.

- Der Unterschied zwischen der Leerlaufspannung (U20)

und der Ausgangsspannung (U2L) wird zu groß.

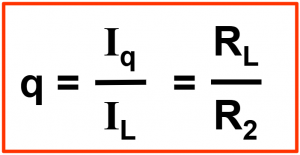

Belastete Spannungsteiler sollten daher nur bei einem günstigen Querstromverhältnis (q) Verwendung finden. Das heißt, wenn der Strom (IL) durch den Verbraucher gegenüber dem Querstrom (Iq) klein ist.

Belastete Spannungsteiler sollten daher nur bei einem günstigen Querstromverhältnis (q) Verwendung finden. Das heißt, wenn der Strom (IL) durch den Verbraucher gegenüber dem Querstrom (Iq) klein ist.

Die Lastspannung (U2L) ist relativ stabil bei q > 5 bzw. q 5.

Die Brückenschaltung

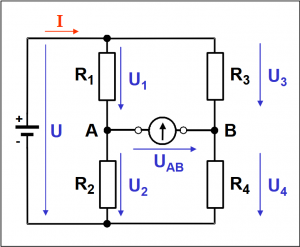

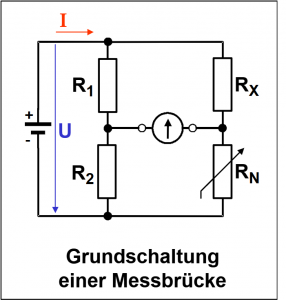

Eine besondere Schaltungsform stellt die Brückenschaltung dar. Prinzipiell ist die Brückenschaltung eine Parallelschaltung zweier unbelasteter Spannungsteiler.

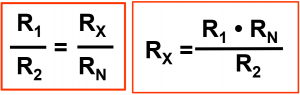

Da Brückenschaltung sehr empfindlichen auf Widerstandsänderungen reagiert, kann zur genauen Bestimmung unbekannter Widerstände verwendet werden. Die Brückenschaltung ist auch unter der Bezeichnung „Wheatstonesche-Messbrücke“ bekannt.

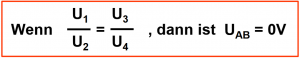

Die Verbindung der beiden Punkte A und B durch den Brückenwiderstand (RB) bzw. ein Messgerät wird als Brücke bezeichnet (daher der Name Brückenschaltung). Liegt an den beiden Punkten A und B die gleiche Spannung an bzw. besitzen sie das gleiche Potenzial, so ist der Brückenwiderstand stromlos, da die Potenzialdifferenz gleich null ist.

Die Brückenschaltung ist abgeglichen.

Fließt zwischen den beiden Punkten A und B kein Strom, dann ist die Brückenschaltung abgeglichen.

Wird aber nur einer der vier Widerstände verändert, so kommt die „Brücke“ aus dem Gleichgewicht und über den Brückenwiderstand (RB) fließt ein Ausgleichsstrom.

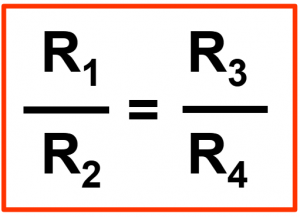

Wie die Brückengleichung für die Abgleichbedingung zeigt, haben Spannungs- und Temperaturschwankungen keinen Einfluss, da das Verhältnis der Widerstände sich nicht verändert.

RX entspricht dem unbekannten Widerstand

RX entspricht dem unbekannten Widerstand

RN entspricht dem Vergleichswiderstand

Praktische Anwendung findet die „Wheatstonesche-Messbrücke“ in Form eigenständiger Messgeräte oder eingebaut in Auswerterelais für z.B. Dehnungsmessstreifen.

Mithilfe solcher Auswerterelais können dann mechanische – Drücke, – Verformungen und

– Verspannungen elektrisch gemessen werden.